-

最近の投稿

アーカイブ

カテゴリー

投稿日カレンダー

2025年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

皆様いかがお過ごしでしょうか。

皆さんはスクランブル交差点なるものをご存じですか?

そんなもの知っとるわい!!っとツッコミが入りそうですが、、、

スクランブル交差点は歩行者と自動車の完全分離し交通安全を図るものです。

では、日本におけるスクランブル交差点の発祥の地はご存じですか?

社内で聞いたところ、大多数は「渋谷ハチ公前交差点」と答えていました。

が、実は九州は熊本県熊本市の子飼商店街前の子飼交差点が発祥の地だそうです。

その証拠がこちら。

スクランブル交差点は、アメリカはミズーリ州で1960年代に始められ、日本には1968年、熊本県熊本市の子飼交差点に熊本県警が導入したそうです。

当時の子飼交差点は渋滞スポットで有名な交差点でした。また、商店街が近くにあり人も多かったようです。そのため事故がいつ起こってもおかしくない状況だったようで、それを見かねた当時の熊本県の警察官【岡村文雄】さんが導入を求め実現しました。

こちらは近所の商店街の看板。

こちらは古き良き商店街、日中は自動車の乗り入れはできず歩行者自転車のみ往来ができるそうです。

今回は時間もなくあまり散策できなかったのですが、また時間を見つけ再訪したいと思います。

スクランブル交差点は、この世に出てきてまだ半世紀過ぎたぐらいです。今ではいろいろな所に設置され日々交通安全に役立っているシステムです。

事故はいつ起こるかわかりません。

これから年末に向けて自動車も人も多くなります。皆様、いつも以上に気を引き締めて安全運転に心がけてください。

楽しい年末年始を迎えましょう。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

11月に入りめっきり寒くなりました。

と思ったら、日曜日は27度まで気温が上がり、冬を待たずに夏になるのか?と思うぐらいでした。

ところで皆さん、戸籍というものをご存じですか?

普通に生活していればさほど気にすることもなく、ただ戸籍ってあるな~という感じでしょうが。

戸籍は日本人が生まれてから亡くなるまでのその人の歴史と言いますか、人生を登録・公証する公文書です。

用地測量などを行う場合には戸籍調査を行ったりします。

ところで、その戸籍について友人の奥様のご先祖様を訪ねてきました。

友人の奥様のご先祖様は、約80年前に海外移民で日本から遠く離れたブラジルに海を渡ったそうです。

大半の移住者は再び日本の地を踏むことはなく亡くなったそうですが、友人は奥様のためにご先祖様のは戸籍を調べました。

とりあえず、戸籍に書いてある住所を訪ねてみようということでおじさん2人でロングドライブに出発。

宮崎を出発すること2時間、わかるのは戸籍に記された古い本籍地のみ。

今では市町村合併もありその住所は現在と違います。

まずはその住所にある言葉から地名にちなんだ施設が無いかを調べ、その場所に行ってみなした。

そこで、古い住所から現在の住所を読み解き、地番を検索してその場所に行ってみることに。

まぁ、近所でもわかればいいかなっていうくらいの気楽な感じで伺ったのですが、、、

なんと⁉表札をみると苗字が一致!!

そばにお墓もあり、そこに明記されているご先祖様の兄弟名も一致!!

二人して本当に発見できるとは思いもせず、驚きでいっぱいでした。

しかも、現地に到着して5分で発見。

本当に驚きの連続でした。

友人はすぐ遠く離れた家族にご先祖様のルーツが見つかったことを報告し、家族みんな泣いて喜んでいたということでした。

当時の移民について色々なご苦労があったという話を聞き、遠く異国の地で日本に帰ることもかなわなかったであろう移民者の方々に思いをはせながらその地を後にしました。

ちなみに、あまりにも早く解決したので友人と町まで行き、大好きなラーメンを食べ、近くのお城の見学もし、その後はさらに遠くに住む別の友人を訪ね、結局帰宅したのは夜中でした。

久しぶりの超ロングドライブ。老体には堪えました(-_-;)

ちなみにこの日の走行距離は600km。いや~、走った走った(^_^;)

でっかいくまモンに遭遇。

でっかいくまモンに遭遇。

お昼は大好きなラーメン。

このラーメン、煮卵付きで390円!!弥安い!!!安すぎる!!

こちら、復興した熊本城天守閣。

まだまだ復興さなか。完全復旧の道のりは長い。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

先週末、私は熊本県は八代まで家族と花火を見に行きました。

昨年も訪れたこの花火大会。今回は準備万端で花火大会を楽しむため、午前中から場所取りを行い、近くのイオンのフードコートでハンバーガー(宮崎にないハンバーガー屋さん)を食べ、いざ会場へ。

今回の花火大会は新市誕生20周年記念ということで、来場者数は30万人と例年より多かったそうです。

会場に続く橋は人人人で、行けども行けども足踏みしているような感覚で、花火競技会を楽しみにされている方がこんなに多いんだなと感動しました。

いよいよ花火競技会開催です。

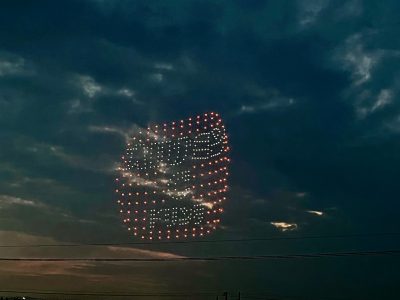

最初は昨年も行われたドローンショー。

今年のドローンショーは大塚製薬60周年ということでオロナミンCが空中に描かれました。

昨今のドローンは数千台で夜空に絵をかいたりもできるみたいで、色々な可能性を感じました。弊社のドローンは測量用ですのでこのようなことはできませんが、ドローンを使って土地の形を測ることは可能です。

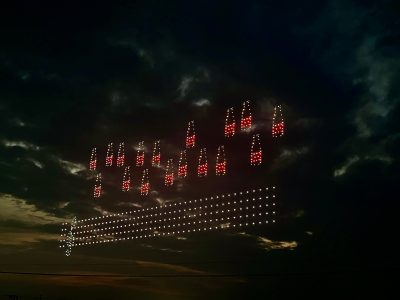

しばしドローンショーの一部を。

今年はドローンで空に音符を描き、来場者皆さんで【愛は勝つ】を大合唱しました。

さて本番の花火。

今年は新市誕生20周年記念ということで例年より派手に打ち上げていました。

色とりどりの光が空に描かれ楽しい時間を家族と一緒に過ごせました。

そろそろ終わりかと思いきや夜空に再びドローンが、、、

熊本の人気者【くまモン】

さらに最後に感動的なメッセージが!!

この後どうなったかは皆様のご想像にお任せします。

皆様お疲れ様です。

タイトルだけだと晩酌の銘柄みたいですが、先月25日、都城市山之口運動公園(霧島酒造スポーツランド都城)にある宮崎県山之口陸上競技場 主競技場(クロキリスタジアム)の見学会に参加しました。

このクロキリスタジアムは、2027年(令和9年)に本県で開催される、国民スポーツ大会や全国障害者スポーツ大会の総合開閉会式や、陸上競技の会場として約8年かけて整備され、今年の4月12日から利用開始されています。

なお、都城市山之口運動公園のネーミングライツ(命名権)を霧島酒造㈱さんが取得されており、山之口運動公園陸上競技場補助競技場の愛称がアカキリフィールドです。

ところで、下の2つの写真にある、クロキリスタジアムと、アカキリフィールドのロゴデザインについている、4つの点は何のデザインか分かりますか?(答えは最後に!)

それでは、クロキリスタジアムを写真で紹介します。

メインスタンド全景7,055席(全席15,276席)

ゴールラインでは客席が近いですね。

調整作業中のオーロラビジョン

バレーコートと同じ大きさ。

バックスタンドの下にある室内走路

トレーニングルーム 大人料金190円/h

さて、ロゴデザインの答えは、「黒キリ」「赤キリ」の「黒」「赤」の漢字の下部をデザインされてます。

霧島酒造さんのHPによると、『霧島酒造の代表銘柄である本格芋焼酎「黒霧島」「赤霧島」の「黒」「赤」の漢字の下部を“足”に見立て、人々が本運動公園で楽しげに駆け回る様子を表現しました。また、霧島連山を想起させる形に仕上げています。』とのこと。

なかなか、うまいことを考えられてますね。

2年後の国スポ、障スポが楽しみです。(U)

皆様いかがお過ごしでしょうか。

朝すがすがしく感じる季節になり、昼間の暑さも少しやわらぎ始めました。

弊社は、最近現場が立て込んできて、基準点測量から地形測量、路線測量に交通量調査といろいろな業務を社員一同頑張っている最中です。

今年の夏は日中の暑さが異常なくらい暑く、誰か倒れるんじゃないかとヒヤヒヤしていました。

そんな暑い季節も過ぎやっと秋らしくなってきたなと、家族で秋の花【彼岸花】を見に行ってきました。

9月末に行ったときは花がチラホラ咲いている程度で大半がつぼみだらけです。

こちらが先週10月の初旬。

一週間で見事な花を咲かせました。

こちらの彼岸花、堤防の法面に1kmにわたり咲き乱れています。

当日はあいにく曇り空でしたが、堤防を真っ赤に染める彼岸花は素晴らしかったです。

暑い暑いといいながらも季節は秋に近づいています。寒暖差も大きくなりますので皆様お体ご自愛ください。

皆様お疲れ様です。

本日は、広島通りにて路線測量を行いました。私は、今年4月に測量についての知識が無い新卒で入社したため路線測量を行うのも初めてでした。けれど、次長や先輩に丁寧にわかりやすく教えてもらい業務を行うことができました。

さて、昼食の時間になり本日は、次長おすすめのラーメン屋さんに行くことになりました。

こちらは、若草通りにあるラーメン屋さんで、創業63年とのことでした。 店主が気さくな方でとても居心地が良かったです。

味は、あっさり系の豚骨醤油ラーメンで自分好みの味でした。特にメンマは味が染みていてとても美味しかったです。

しかし、次長の言う通り店主が何回も水を注ぎに来るお店で、暑い夏にはちょうど良かったです。(ラーメン食べる前に水で腹いっぱいになるんではないかとひやひやしました。)

仕事の昼休憩や暑いお昼にあっさり系の豚骨醤油ラーメンでさっぱりしてみてはいかがでしょうか。

皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今年のお盆休みはどうでしたか?

中には8月9日から8月17日までの9日連休の方もいらしたかと思いますが、長い連休で会社の場所を忘れてなかったですか?

さて、次長はお盆休み中にどこか土木に関するものでも見に行こうかと、家族と大分県は竹田市に行ってきました。

竹田市と言えば岡城址(滝廉太郎「荒城の月」を作曲するモデルだそうです。)。

近くを何回も通っているんですが、未だに行ったことはないです。

滝廉太郎の名も小学校以来です。文学には程遠いおじさんです。

さて、まず向かったのは【白水の滝】。

駐車場から滝までが600mほどで、途中は坂道あり階段ありで滝までの道のりは大変でした。見ごたえはかなり良く、暑い日に行くと滝つぼの周りにミストが舞っていてとても涼しい場所でした。

さてお次は次長の最近のお気に入り【円形分水桝】。

こちらの円形分水桝は【音無井路円形分水】といい、1693年に井路計画を行い、1715年に着手したものの通水の至らず当時は中止したということです。

それから200年近く経過し、1892年現在のような円形分水とし通水を開始したそうです。

その間、水の分配で騒動が起き連日のように水争いが繰り返されたそうですが、この円形分水を導入したことにより適正な分配ができるようになったということです。

当時は、現代のような用水路やパイプラインなどがなかったため、水の適正な分配ができずいろいろな所で水争いが起こったみたいですが、この円形分水により耕作面積にあった割合で水が配られるようになったということで、本当にすごい装置を先人たちは考えたものだなと感心します。

次に向かうは目的の【白水ダム】。

ダムの前面が真っ白な綺麗なダムです。

こちらのダムは昭和9年から4年半ほどかけて完成し、昭和13年に竣工し、平成11年い国の重要文化財に指定されました。

スロープが白く見えるのは表面を流れる水が泡立っているからだそうです。

それではダムの写真をいくつかお見せします。

それにしても綺麗なダムですね。

この【白水ダム】は日本一美しいダムだそうです。

我が宮崎県にも白水ダムと似たダムがあるのをご存じですか?

場所は木城町石河内にある川原ダム。

このダムは白水ダムより大きいみたいです。

形もどことなく白水ダムに似ていますね。

こちらのダムも 一見の価値ありです。

先ほどから白水ダムをダムと連呼していますが、実はこの【白水ダム】、ダムではないんです。

ダムの定義は堤高が15m以上、白水ダムはすこ~しばかり低い14m、ダムになりきれないダムでした。

皆さまいかがお過ごしでしょうか。

先日の8月10日から11日にかけての九州北部の豪雨、被災者の方には心からお見舞い申しあげます。

さて、先週末から盆休みに入られた方もいるかと思いますが、次長は遠出でもしようかと、家族と大分は蒲江に行ってきました。

今回は次長の趣味の道の駅巡りではなく、お魚を狩り(釣りではないです。我が家では食材を買いに行くことを狩りと言ってます。)に行ってきました。

そこで発見したのはこちら。

こちら、何だと思いますか?

この船みたいな物体は、南海トラフ地震時の津波に備えての【救命艇】だそうです。

2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震で大津波が発生し沢山の方が亡くなられました。それを受けて、高台に登る等できない方に対応するため考案されたものが津波救命艇です。

2025年4月末に国土交通省ホームページに掲載希望しているもので全国に30艇あり、そのほかに15艇の設置を把握されています。

この津波救命艇はシートが25人分あるそうですが、それ以上の人が乗っても沈むことはないという優れものです。

この津波救命艇は大分県佐伯市にあるのですが、実は宮崎県にも4艇ほどあるのを皆さんご存じですか?

宮崎県には、10年ほど前に宮崎港、その後新富町、日向市、宮崎空港と設置されているそうです。

いざという時、こういった設備があることを知っておくのも命を守ることに繋がります。

こういった設備がもっと増えるといいですね。

ちなみに、お昼はこの救命艇そばにある食堂で海鮮丼を食べて帰りました。